コンピューターにおける記憶媒体の変遷とファイル共有の進化

私たちの仕事や生活の中で、データを保存・共有する行為はごく当たり前のものとなっています。しかしその当たり前は、長い技術革新の歴史の上に成り立っています。

このブログでは、コンピューターにおける記憶媒体の変遷と、それにともなうファイル共有の進化について、時代ごとにたどっていきます。

パンチカードと磁気テープの時代(1950〜1970年代)

初期のコンピューターにおけるデータ保存は、パンチカードや磁気テープが主流でした。大量の紙に穴を開けてプログラムやデータを記録し、必要なときに読み取るというアナログな方法です。

磁気テープは順次アクセスしかできないため、データの読み書きにも時間がかかりました。ファイル共有という概念は存在せず、物理的な媒体を人が運ぶ、いわゆる”Sneakernet(足で運ぶネットワーク)”が基本でした。

フロッピーディスクとPC時代の幕開け(1980年代)

1980年代に入ると、個人用コンピューター(PC)が急速に普及し、フロッピーディスクがデータの保存・持ち運びの主役になります。

当初は5インチ、のちに3.5インチのコンパクトなディスクに進化。これにより、1人のユーザーが簡単にプログラムやデータをやり取りできるようになりました。

この時代もまだ、データ共有はディスクを手渡しするという方法が主流でした。

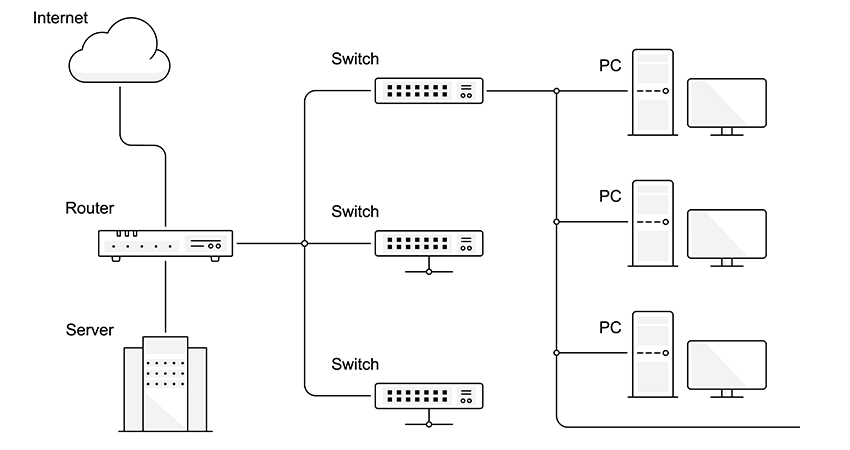

LANとファイルサーバーの普及(1990年代)

ネットワーク技術の発展により、1990年代にはLAN(ローカルエリアネットワーク)が急速に普及します。

特に10BASE-TやWindowsネットワーク、NetWareなどの技術が企業内ネットワークを支え、ファイルサーバーによる共有が可能に。

このころから、複数のPCでひとつの共有フォルダを扱う「ネットワークドライブ」が当たり前となり、社内の情報共有が飛躍的に効率化されました。

USBとNASの登場(2000年代)

フロッピーディスクに代わって登場したのがUSBメモリ。小型で大容量、しかも高速という特徴を持ち、個人間のファイル交換を一気に便利にしました。

一方、企業ではNAS(ネットワークアタッチトストレージ)が注目されはじめます。LAN上に設置するストレージとして、ファイルサーバーよりも手軽に使えるため、中小企業やSOHOでも導入が進みました。

クラウドとファイル同期(2010年代〜現在)

2010年代に入ると、DropboxやGoogle Drive、Microsoft OneDriveなどのクラウドストレージが急速に普及。

インターネットに接続さえすれば、世界中どこからでもファイルにアクセスできる環境が整います。

さらに、PCとクラウド間のファイル同期により、常に最新の状態を保つことができ、物理的な媒体を使う機会はますます減少しました。

また、企業向けにはMicrosoft 365やGoogle Workspaceなどの統合型クラウドサービスが登場し、ファイル共有はクラウドベースへと完全にシフトしつつあります。

ファイルのあり方は「保管」から「つながる」へ

このように、記憶媒体とファイル共有の歴史は、ITの発展と密接に関わってきました。かつては「データをいかに保存するか」が課題だった時代から、今や「いかにつなげて活用するか」へとシフトしています。

企業や個人のIT環境を見直すうえで、この進化の過程を知ることは非常に有益です。

これからも技術は進化を続けます。だからこそ、現状のファイル管理環境を一度見直し、「より柔軟で安全なデータ共有のあり方」を考えることが、次の一歩につながるのです。